Ludwig Bieberbach ließ seine Zigarette sinken, als es klopfte. Er stieß die überflüssige Asche mit einem Ruck ab und verankerte die gerade erst angerauchte Kippe in einer der drei Einfassungen des Porzellan-Aschenbechers mit dem konzentrischen Logo der Universität zu Berlin darauf, wo sie knisternd weiter brannte. Er stand von seinem Schreibtisch auf, brachte seine Notizen in Ordnung, richtete sein Jackett, entschied sich nach kurzem Überlegen dagegen zu lüften (der Dekan versuchte neuerdings eher erfolglos die Anti-Raucher-Gesetze der Partei durchzusetzen) und öffnete Theodor Vahlen die Tür zu seinem Büro. Sie begrüßten sich zeitgemäß und Vahlen betrat mit einer schweren Tasche beladen das Zimmer. Es hatte offenbar mehr Einsendungen gegeben als letztes Mal. Vahlen holte gleich mehrere Stapel heraus und breitete die etwa 500 Seiten auf Bieberbachs Schreibtisch aus. Bieberbach nahm noch einen Zug von seiner Zigarette, dann machten sie sich gemeinsam an die Arbeit.

Alfred Mandl legte die Füllfeder weg, als er den Brief an seinen Sohn signiert hatte. Er ordnete die losen Blätter zu einem kleinen Stapel und ließ sie in der Mitte seines Schreibtischs ruhen, mit der Feder oben aufliegend. Daneben, als Verlängerung der oberen und unteren Briefkante, legte er ebenfalls feinsäuberlich geordnet eine Abschrift seiner unvollendeten letzten Arbeit. Einen Teil davon hatte er so gut wie möglich zu einem Abschluss gebracht und in einem frankierten A4-Kuvert an sein ehemaliges Institut geschickt – nicht aus Trotz, nicht aus Hoffnung, sondern weil es das war, was er immer getan hatte. Den Rest ließ er auf seinem Schreibtisch liegen. Die meisten Notizen hatte er zerrissen und weggeworfen.

Aus den Einsendungen bildeten Bieberbach und Vahlen zuerst zwei Mengen: Die noch unbekannten und die bereits bekannten. In der Menge der bereits bekannten sammelten sich sogleich die Namen einiger Autoren an, die alle schon mehrmals in den Ausgaben der vergangenen 6 Jahre publiziert hatten: Kubach, Weber, Teichmüller, Schönhardt, Dörge, Krafft, Schulz, Tornier ... Bieberbach kannte ihre Arbeiten bereits und wusste, dass man sie getrost ohne weitere Prüfung abdrucken konnte. Die Unbekannten gliederten sie hingegen noch einmal in zwei Gruppen, wobei sie nach eingehender Betrachtung immer wieder Korrekturen vornahmen, die eine oder andere Arbeit doch noch ein-, zweimal in eine andere Gruppe und wieder zurück verschoben, je nach Einschätzung und immer in gemeinsamer Absprache.

In den letzten Monaten waren die Meldungen immer drastischer geworden, die Empfehlungen und Bitten seiner im Ausland lehrenden Bekannten immer drängender. Vor einigen Wochen hatte er seiner Frau Marija noch versichert, dass er seit Jahrzehnten an der Universität angestellt sei. Man kenne ihn hier. Man werde ihn hier nicht so schnell wegschicken. Er sei ein unersetzliches Mitglied des akademischen Forschungsstabs.

Die Arbeit eines gewissen Kozlowski fing zuerst Bieberbachs Blick. In seiner Einleitung hatte er die unnatürliche Landau’sche Definition von π als die Doppelung der kleinsten positiven Nullstelle der Cosinusfunktion verwendet, anstatt die normale und weitaus intuitiver erfassbare Beschreibung als Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser zu verwenden. Bieberbach zeigte Vahlen schmunzelnd die betreffende Stelle, der nur kurz den Kopf schüttelte und die 70-Seiten lange Arbeit seufzend in den Papierkorb warf.

Er hatte sich immer ein kleines Haus am Strand vorgestellt. Wo er mit seiner Frau und seinem Sohn leben würde. Ein Haus an der Nordsee, Schilf, Möwen, Salz. Er würde mit den beiden spazieren gehen, den Strand auf und ab und die Fußabdrücke würden hinter ihnen im nassen Sand verblassen. Sein Sohn würde bis zum Horizont sehen und sich fragen, wie lang wohl die Küste war.

Theodor Vahlen fiel die Arbeit eines Herrn Leitermeyer in die Hände, der die ungesunde Angewohnheit entwickelt hatte, nach französischer Methode zu abstrahieren, ohne eine praktische physikalische, mechanische oder militärische Anwendung für seine Überlegungen aufzuzeigen oder auch nur eine einzige andere pragmatische Applikation seiner Arbeit anzudeuten. Nicht nur hatte er versucht, die Riemann-Zeta-Funktion – eine Funktion die so viele nützliche, physikalische Anwendungen besaß! – als bloßes Werkzeug zur Erforschung der Goldbachschen Vermutung zu benutzen, was laut Bieberbach dasselbe war, als würde man mit Hammer und Sichel ein Zwölftonstück dirigieren, sondern er hatte auch immer wieder Bezug auf diesen unsäglichen Scharlatan Srinivasa Ramanujan genommen, der die britischen Universitäten schon seit Jahrzehnten zum Narren hielt und sich nun nach seinem Tod offenbar auch noch im Deutschen Reich einzuschleichen versuchte. „Nicht mit mir“, murmelte Vahlen und warf die Arbeit ebenfalls weg.

Sie hatten den vierjährigen Otto vor einer Woche nach Birmingham geschickt. Zuerst auf der Rückbank des Autos eines Bekannten und schließlich im Kofferraum. Sie hatten so schnell wie möglich nachkommen wollen. Doch die Grenzen waren dicht. Der Befehl zur Umsiedelung war vor ein paar Tagen eingetroffen. Er hatte ihn mit der übrigen Hauspost in die Wohnung gebracht. Als ob sich der Teufel heimlich in ihre Wohnung geschlichen hatte. Er wünschte sich, er hätte den Brief übersehen und einfach noch ein paar Tage in naiver Blindheit verbracht. Er wünschte sich, er hätte ihn zusammen mit den Flugblättern im Hausmüll entsorgt.

Endlich fiel Bieberbach ein Manuskript in die Hände, das er nicht sofort in den Mülleimer fallen ließ. Ein gewisser Herr Lothmann hatte einen Entwurf einer neuen Arithmetik, oder vielmehr einer neuen mathematischen Metaphysik eingereicht, die die anglistischen und französischen Abstrakta zurückwies und eine völlig neue Art vorschlug, mit den mathematischen Instrumenten umzugehen. Lothmann dachte an, sämtliche Rechenvorgänge in der ganzen mathematischen Forschung und darüber hinaus, auf die germanischen Urzeichen zurückzuführen, spezifisch, auf die antiken germanischen Runen, in denen der erste arische Gebrauch von Zahlzeichen begründet war. Bei jedem Rechen- oder Zählvorgang sollte diese Methode Anwendung finden. Wollte man beispielsweise feststellen, ob man es mit exakt 100 Stück eines Gegenstandes zu tun hatte, so musste man die germanische Urhundert konsolidieren, die auf den sagenumwobenen Runen-Steinen von Helnæs auf Fünen in Dänemark eingemeißelt waren. Da die 100 Striche auf den Steinen die erste belegte Darstellung der Zahl 100 sei, müsse sich jede weitere Verwendung der Zahl an diesem ersten Präzedenzfall messen. So sei jeder mathematische Vorgang ein direktes Zitat der germanischen Vorfahren und habe somit bereits eine intrinsische Beweiskraft, die kein anderer Rechenvorgang haben könne. Lothmann bitte das Mathematische Institut hier vor allem um beträchtliche Kost- und Logis-Zuschüsse für die geplanten Reisen nach Dänemark, um jede getätigte Rechnung mit den Strichen auf den Steinen von Helnæs abzugleichen. Erhielt ein Mathematiker auf eine Rechnung beispielsweise das Ergebnis 27, so musste er in den Zug nach Kopenhagen steigen, von dort eine Fähre nach Fünen nehmen und einige Kilometer zu Fuß an der Küste entlang laufen, bis er schließlich, an den Steinen von Helnæs angekommen, überprüfen konnte, ob seine 27 der germanischen Ur-27 entsprach.

Es würde einiges an Zeit und vor allem Geld in Anspruch nehmen, so Lothmann, doch er würde die Mühen als aufrechter Patriot für das Heil des deutschen Vaterlandes ertragen und jede einzelne Rechnung persönlich auf ihren arischen Wahrheitsgehalt überprüfen.

Endlich ein sinnvoller Vorschlag! Bieberbach nickte anerkennend, während er das Paper überflog und legte es schließlich zu den Entwürfen für das neue Magazin.

Die Arbeit eines Herrn Rosenberg ließ Vahlen unterdessen schon im Mülleimer verschwinden noch ehe er über das Deckblatt hinaus war.

Das Paradox der Küstenlinie hatte Alfred Mandl Zeit seines Lebens nicht losgelassen. Es war das, was ihn in erster Linie zur Mathematik gebracht hatte. Ein Statistiker namens Lewis Richardson hatte es vor circa dreißig Jahren durch puren Zufall entdeckt. Er hatte vermutet, dass sich Kriege durch bloße Zahlen erklären ließen, durch die Anzahl der Sprachen die eine Gruppe von Ländern sprach, durch die Anzahl der verschiedenen Religionen und Völkergruppen innerhalb eines Staates, durch die Anzahl und Verteilung der Einwohner im Verhältnis zur Fläche. Durch die Anzahl und Länge der Grenzen, die mit anderen Staaten geteilt wurden. Mandl hatte Richardsons Aufsatz als Studienassistent durch puren Zufall entdeckt, als ihn die Universitätsbibliothekarin darum gebeten hatte, ihr zu sagen, welche Bücher sie wegwerfen könne.

Richardson hatte festgestellt, dass verschiedene Staaten völlig widersprüchliche Informationen über die Länge ihrer Grenzen hatten. Sie wichen von Statistik zu Statistik komplett voneinander ab. In der Tat war anzunehmen, dass das Deutsche Reich keine Ahnung hatte, wie lang seine ständig wachsenden Grenzen waren. Und schließlich hatte Richardson den Grund dafür gefunden: Je feiner man die Grenzen eines Landes maß, je kleiner der Maßstab war, den man wiederholt an seine Ränder legte, je mehr kleine Feinheiten, Landzungen und Buchten man berücksichtigte, desto länger wurde die Strecke. Ja in der Tat gab es keine Obergrenze. Je nach Wahl des Längenmaßes war die Küstenlinie einer Insel beliebig lang. Das Ergebnis wurde von der Messung bestimmt.

Endlich stieß Bieberbach auf eine Arbeit, die als Titelgeschichte in Frage kam. Der Numeriker und Wissenschaftsphilosoph Viktor Hartmann machte bereits im Vorwort klar, dass er derart absurde französische und jüdische Vorstellungen einer unabhängig vom menschlichen Verstand existierenden Zahlenwelt strikt ablehne. In seiner Arbeit wolle er deshalb ganz im Deutschen Geiste die Zusammenhänge zwischen Mathematik und Phrenologie untersuchen. Hierzu habe er auf historischen Bildnissen berühmter Mathematiker wie etwa Gauß, Bolzano, Möbius, Riemann oder Cantor die Schädelformen untersucht und deren wissenschaftliche und politische Einstellungen mit der Integrationstypologie des Psychologen Erich Rudolf Jaensch abgeglichen, sodass man in Zukunft womöglich intuitiv-mathematische Genies und abstrahierend-volksfeindliche Kommunisten und Verräter schon allein anhand ihrer Stirnhöhe identifizieren könne. Dies sei vor allem für die Einteilung in den untermenschlichen, intellektuell inferioren S-Typus und den überlegenen arischen J-Typus des mathematischen Denkens von besonderer Wichtigkeit und könnte dem Deutschen Reich letztendlich zu wissenschaftlicher und auch militärischer Vorherrschaft verhelfen, spezifisch in Hinsicht auf die Entwicklung einer möglichen Wunderwaffe, wie es die Vision des Führers sei.

Bieberbach nickte anerkennend und machte einen Vermerk, dass man die Titelgeschichte für die nächste Ausgabe der Deutschen Mathematik gefunden habe. Vahlen, der ebenfalls beeindruckt, ja direkt von Stolz erfüllt lächelte, trug den Namen des Autors in eine Liste mit Vorschlägen zur Stipendiums- und Fördermittelvergabe der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein.

Vor drei Wochen war Mandls Vorlesung zu iterativen Vektorenräumen von Mitgliedern des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes gestürmt worden und er war nur um ein Haar einem faustgroßen Stein entgangen, den ein nicht einmal 20jähriger Junge mit einem inbrünstigen Schrei nach ihm geworfen hatte. Angestachelt hatte sie Oswald Teichmüller, ein Mann, von dem selbst Mandl sagen musste, dass es sich bei ihm zweifelsohne um ein mathematisches Genie handelte, aber noch viel mehr um einen kriegsfanatischen Faschisten. Er war gerade erst von der Invasion in Norwegen wiedergekehrt und das erste was er tat, war amerikanische Verschlüsselungen zu entziffern und Riemanns Theorien zu lehren, ohne ein einziges Mal Riemanns Namen zu erwähnen. Er sprach von Teichmüllerräumen, von Teichmüllerflächen. Von einem Teichmülleruniversum.

In den folgenden Wochen verschwand neben „Riemann“ auch der Name „Mandl“ aus den Vorlesungen, genau wie aus den Archiven. Riemanns Name sollte wieder auftauchen. Mandls nicht.

Der Stein, den der Student nach ihm geworfen hatte, war für ihn der letzte Beweis gewesen, dass es ihn an der Universität gegeben hatte. Er war an seinem Ohr vorbeigerauscht und hatte eines der Fenster in der Seitenwand des Hörsaals eingerissen. Die Scherben waren erst nach einigen Sekunden auf dem Bürgersteig aufgeschlagen und das Aufprallen einzelner Bruchstücke auf den Wellblechdächern der parkenden Autos hatten sich angehört wie ein plötzlicher Hagelschauer.

Vor einer Woche hatte er erfahren, dass das mathematische Gremium der Harvard University sein Ansuchen um ein Forschungsstipendium abgelehnt hatte.

Beim letzten eingesandten Manuskript handelte es sich um die mathematisch-physikalische Arbeit eines gewissen Herrn Mandl über die Implikationen neuer Entwicklungen in der Geometrie. Der Autor vertrat darin die völlig absurde Idee, dass es möglich sei, die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zu vereinen, wenn man die Physik als Wissenschaft auf ein Gerüst aus beweglichen, selbstreferentiellen, dynamisch-fluiden Koordinatensystemen stützte, die gleichzeitig eine zu beschreibende Naturkraft und ihr eigener, sich selbst beschreibender Referenzrahmen seien. Er schwafelte von einer sich selbst krümmenden Raumzeit, die gleichzeitig ihr eigenes quantifiziertes Koordinatensystem bildete. Dieser Mann versuchte nichts Geringeres, als einen universalen Projektor zu bauen, der gleichzeitig das Bild war, das er projizierte. Ein Raum, der sich selbst erschuf, was so ziemlich das weltfremdeste war, was den beiden Dozenten jemals untergekommen war.

Mandl wusste, dass das, was sich vor seinem Fenster abspielte, in erster Linie ein Bedeutungswandel war. Das Wort „Mensch“ hatte sich verändert. Das Wort „Volk“ hatte sich verändert. Sehr viele Wörter hatten sich rasend schnell verändert. Was ihn am allermeisten wunderte, war daher diese abstruse Weigerung seiner Kollegen, anzuerkennen, dass sich die wissenschaftlichen Wörter ebenfalls änderten. Die Wörter für Raum und Zeit. Die Wörter für Masse und Energie. Die Wörter für Ort und Moment, für Länge und Umfang.

Was sich hier ereignete, war nicht der Versuch, eine neue Welt zu erschaffen, sondern der Versuch, die ganze Welt auszuschließen. Man wollte sich von allen Entwicklungen außerhalb des eigenen Reiches isolieren und sie sich paradoxerweise dennoch vollständig aneignen.

Im ganzen Deutschen Reich hatte man, ohne es auszusprechen, beschlossen, dass man keine Wissenschaft mehr betreiben wollte. Auch das war ein Bedeutungswandel. Sollten die Objekte, die man sich weigerte anzuerkennen, eines Tages aus dem Himmel fallen, so würde es keine Namen dafür geben. Denn was da herunterfiel und alles Leben in Reichweite auf einen Schlag auslöschte, konnte und durfte nicht existieren.

Mandls Arbeit wurde abgelehnt. Einerseits aufgrund ihrer völlig unrealistischen, abstrakten, undeutschen, ja gar volksfeindlichen Annahmen, die die Gesetze der klassischen Mathematik und Physik in Frage stellten, die Vorstellung eines unnatürlichen, kontraintuitiven, immateriellen Universums propagierten und nicht zuletzt auch wegen den diversen Verweisen auf einen Physiker namens Einstein. So etwas hatte keinen Platz in der Mathematik. Diese abstrakten, irreführenden Ideen waren Ideologien des Feindes, die das Deutsche Volk daran hindern wollten, an praktisch nutzbaren Phänomenen zu forschen. Sie wollten die deutschen Wissenschaftler verwirren und auf eine falsche Fährte locken, damit sie im Stillen an ihren eigenen Waffen arbeiten konnten. Aber die Deutsche Mathematik würde das ändern. Die Deutsche Mathematik würde die wissenschaftliche Forschung im Großdeutschen Reich wieder auf den Boden der Tatsachen, auf ein Fundament aus Erde, Blut und Stahl holen. Sie würde die Wissenschaft nach Jahren der französischen, britischen und jüdischen Aufweichung endlich wieder tief in der Vergangenheit der arischen Rasse verwurzeln und die Deutsche Forschung würde zu ihrem ursprünglichen Glanz zurückkehren. Nur so konnte man den Krieg gewinnen. Nur so konnte man die Zukunft des Reiches sichern.

Mandls Traum war es gewesen, die gesamte Wissenschaft auf einen neuen philosophischen Boden zu stellen, der von der völligen Leere der Welt ausging. Zu dieser Vorstellung ließ er sich laut einem Brieffreund nicht nur von den kontemporären Entwicklungen in der Kosmologie beeinflussen, sondern ebenfalls von den buddhistischen Vorstellungen des Jenseits, die Mitte des 20. Jahrhunderts nach und nach Einzug in den kulturellen Westen fanden und über Schopenhauer letztlich auch in Mandls Lektüre. Für Mandl bestand kein Widerspruch in der Tatsache, dass nichts existiere. Für Mandl bestand kein grundlegender Fehler in der Aussage „1≠1“. Eine Küste hatte keine Länge. Ein Gegenstand hatte keine Form. Aus Mandls Sicht bestand zwischen all den Stoffen, aus denen sich das Universum zusammensetzte, kein nennenswerter qualitativer Unterschied.

Letzte Nacht hatte er geträumt, er stehe in einer weißen Landschaft. Sie war flach, vollständig konturlos und verlief in alle Richtungen, soweit das Auge sehen konnte. Er schritt die Fläche in mehrere Richtungen stundenlang ab und konnte nicht feststellen, dass sich irgendetwas an ihr veränderte. Der Boden unter seinen Schuhen war hart wie ein Bürgersteig, aber auch dort konnte er keine Formen erkennen. Der Boden hatte absolut keine Eigenschaft.

Mitten in der Nacht war er schweißdurchweicht aufgeschreckt und hatte panisch nach einem Blatt Papier und einem Bleistift gegriffen. Innerhalb weniger Minuten hatte er seine Theorie der selbstreferentiellen Koordinatensysteme notiert. Eine Ontologie von Gegenständen, die ihren eigenen Bezugsrahmen darstellten. Eine Welt von Objekten, die alle fluide ineinander übergingen, sich gegenseitig beeinflussten und sich dabei selbst in jeder Einzelheit beschrieben. Nachdem er zehn Seiten vollgeschrieben hatte, ließ er den Stift fallen und schlief völlig erschöpft ein.

Am nächsten Morgen las er sich die Seiten durch, schüttelte den Kopf und zerriss das Papier in kleine Fetzen. Er stand auf, trank einen Kaffee und ging zu seinem Hausarzt, dem er erklärte, dass er seit Wochen unter Schlafproblemen leide, was nicht einmal gelogen war. Er stellte ihm ein Rezept für ein Fläschchen Barbital-Tabletten aus. Die Apothekerin, bei der er das Medikament holte, hatte ihn mitleidig angesehen und ihm gute Besserung gewünscht. Sie hatte ihm beim Verabschieden zugelächelt als würde sie seinen Namen kennen.

Bieberbach nahm einen letzten Zug von seiner Zigarette, blies den Rauch genüsslich über sein Werk und drückte den glimmenden Stummel in der Conclusio von Mandls Arbeit aus, wo sie ein tiefes Brandloch in den theoretischen Grundlagen zur Herstellung einer uranfreien Atombombe hinterließ. Dann machte er das Fenster auf und ließ die Wärme der Maisonne und den Duft der Silberlinden in seine Garçonnière. Die Auswahl für die letzte Ausgabe des Magazins Deutsche Mathematik war abgeschlossen.

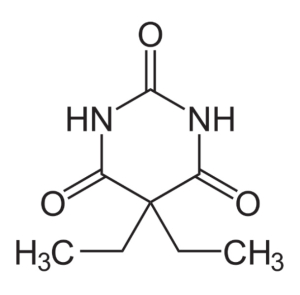

In einem seiner alten Lehrbücher für chemische Mathematik hatte Mandl die Strukturformel von Barbital nachgeschlagen und festgestellt, dass es eine perfekte Rechts-Links-Symmetrie hatte. Der zentrale hexagonale Karbonring wurde von zwei Stickstoffatomen flankiert, drei doppelt gebundene Sauerstoffatome umkreisten ihn als perfektes gleichseitiges Dreieck und zwei abstehende Karbongruppen mit je drei Wasserstoffatomen lagen zu seinen Füßen. Etwas an dem harmonischen Aufbau und der naiven Vorstellung von klar getrennten, ewigen Einheiten mit homogenen, absoluten Bindungen zwischen sich, wirkte auf ihn beruhigend und seine Hände zitterten ein kleines bisschen weniger, als er damit begann, die weißen Tabletten mit der Rückseite eines Löffels zu zerkleinern, ehe er das Pulver auf zwei Gläser verteilte.

In einem seiner alten Lehrbücher für chemische Mathematik hatte Mandl die Strukturformel von Barbital nachgeschlagen und festgestellt, dass es eine perfekte Rechts-Links-Symmetrie hatte. Der zentrale hexagonale Karbonring wurde von zwei Stickstoffatomen flankiert, drei doppelt gebundene Sauerstoffatome umkreisten ihn als perfektes gleichseitiges Dreieck und zwei abstehende Karbongruppen mit je drei Wasserstoffatomen lagen zu seinen Füßen. Etwas an dem harmonischen Aufbau und der naiven Vorstellung von klar getrennten, ewigen Einheiten mit homogenen, absoluten Bindungen zwischen sich, wirkte auf ihn beruhigend und seine Hände zitterten ein kleines bisschen weniger, als er damit begann, die weißen Tabletten mit der Rückseite eines Löffels zu zerkleinern, ehe er das Pulver auf zwei Gläser verteilte.

Sein Sohn hatte ihn nie gefragt, wie lang die Küste war.

Er hatte ihn gefragt, wie weit Birmingham von Berlin entfernt ist.

Es sind 982 Kilometer.

Es war der 17. Mai des Jahres 1942. Die Welt war dreidimensional. Raum und Zeit waren unveränderliche Felsen in der Brandung. Das Experiment ging stets der Theorie voraus. Der Weltraum bestand aus Eis, Metall und Äther. Alle Vorgänge in der Welt waren konstant und konnten kausal, phänomenologisch und intuitiv vom menschlichen Geist erfasst werden. Der Mensch war ein blonder, blauäugiger, blutreiner, nordischer Mann. Das öffentliche Leben in Hiroshima und Nagasaki verlief den Umständen entsprechend normal und das Deutsche Reich würde 1000 Jahre lang bestehen.